専門家コラム

コンタクトセンターは、顧客との接点として企業の成功を左右する重要な部門です。

近年、多くの企業は生成AIを取り入れることで、この部門を次世代化し、大きな効果をもたらしています。生成AIが想像を超える速さで進化している現在、失敗なくいかにスムーズに取り入れられるかが企業の競争優位性に大きく影響します。

今回は、実例をもとに「失敗しない次世代コンタクトセンターの作り方」として、その成功への道筋を紹介します。

1.2025年 生成AIを組み込んだコンタクトセンターの作り方

ここまで生成AIの圧倒的課題解決力は従来のコンタクトセンターが抱え続けてきた多くの課題を革新的に解決する可能性があるというお話をしてきました。

しかし、それはどの企業でも成功するわけではありません。生成AIなどのツールの効果を最大限に活かすためには、正しいプロセスで導入し、適切な運用を行うことが重要です。

今、生成AI導入で効果を生み出す企業とは?

生成AIを使ったコンタクトセンターの次世代化は、特定の条件下で大きな成果を生むことがあります。顧客対応のスピードや品質が競争優位をもたらす業界—例えば、迅速な情報提供や顧客対応が求められる金融、通信、Eコマース業界などで特に有効です。顧客のニーズが多様化し、高度な応対が必要となる企業では、生成AIの導入によるパーソナライズされたサービスが競争力を高めます。

生成AIに限らず、デジタルプロダクトを活用することでその効果を発揮する企業は大きく2つあります。

・コンタクトセンターの生産性を課題としている企業

・人材の確保・育成・定着に課題がある企業

と考えます。

生成AI導入で成功を収めている企業は、顧客体験の向上とオペレータの業務効率化を同時に実現しようとしています。AIを単なるコスト削減の手段ではなく、ビジネス成長のための戦略的ツールと捉えることが成功の前提となるでしょう。

効果を最大限発揮する生成AIの組み込み方

では、実際にはどのように生成AIを組み込めば効果が最大化できるのでしょうか。

生成AIの効果を最大限に発揮するには、コンタクトセンター業務のプロセス自体の見直しや、AI学習データの最適化など、丁寧な事前準備が不可欠です。

また、AIが取り扱うデータの質と量を確保し、学習に十分な情報を提供する必要があります。

次に、AIの能力を最大限に引き出す運用体制を構築します。ここでは、AIの提案を基に人間が判断するハイブリッド体制が有効です。AIとオペレータの役割を明確に定義し、シームレスに連携させ、AIに適した業務と人力に適した業務を使い分けることが重要です。具体的には、AIには定型的な問い合わせ対応を任せ、オペレータは複雑な問題解決に専念するなど、それぞれの強みを活かす体制を構築する必要があります。

さらに、持続的な効果を得るために、定期的なパフォーマンスレビューとチューニングが欠かせません。

このパフォーマンスレビューとチューニングには知見やノウハウが必要となる部分です。

具体的な方法を少しご紹介します。

<定期的パフォーマンスレビューについて>

まず、定期的なパフォーマンスレビューについては、以下のような指標を設定し、継続的に測定・評価します。

▽応答の正確性 :AIが提供した応答が、どの程度正確だったか

▽応答速度 :AIが応答を生成するのにかかった時間

▽顧客満足度 :AIとのやりとりに対する顧客の満足度

▽エスカレーション率 :AIで解決できずに人間のオペレータにエスカレーションした割合

これらの指標を週次や月次で確認し、トレンドを分析します。

パフォーマンスレビューには、ユーザーからのフィードバックも重要な情報源となります。チャットボットの会話ログを分析したり、ユーザーアンケートを実施したりすることで、AIの改善ポイントを見つけ出します。

例えば、ある通信会社では、AIチャットボットの応答正確性を週次でレビューしたところ、徐々に低下していることが判明。原因を調査したところ、製品の仕様変更に伴うFAQの更新が遅れていたことが明らかになりました。そこで、FAQの更新プロセスを見直し、応答正確性の回復を図ったという事例があります。

<チューニングについて>

先ほどの事例でもありましたが、レビュー実施後は、その結果を基にAIのチューニングを継続的に行います。チューニングとして実施することとしては、以下のような事項があります。

▽ナレッジベースの拡充 :AIの応答精度を高めるため、FAQ等のナレッジベースを拡充

▽学習データの追加 :実際の会話データを学習データに追加し、AIのパフォーマンスを向上

▽パラメータの調整 :AIアルゴリズムのパラメータを調整し、最適化

▽UI/UXの改善 :ユーザーフィードバックを基に、チャットボットのUI/UX改善

AIチャットボットの応答がワンパターンになってしまう場合は、AIの学習データを追加し、実際の会話データを用いて学習させることで、AIの応答のバリエーションを増やすことも可能となります。

以上のように、生成AIの効果を最大化するには、パフォーマンスレビューとチューニングのサイクルを回し続けることがとても重要です。AIは「育てる」技術と言われています。導入後も継続的に改善することで、その真価を発揮できるのです。

この「育て方」において、コンタクトセンター業務をどこまで理解できているかで大きな差が出てきます。

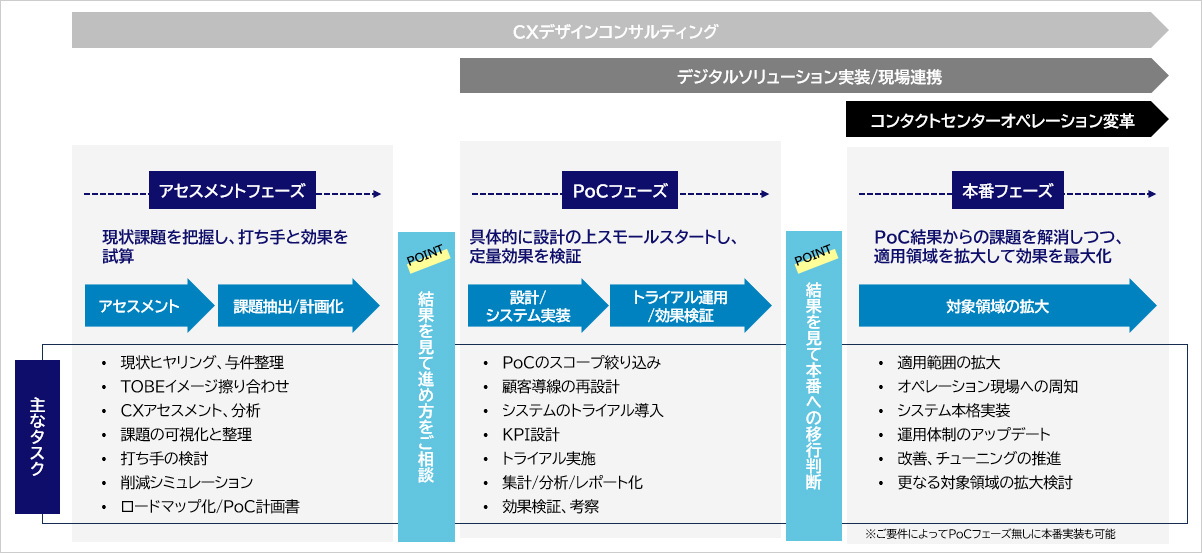

長年コンタクトセンターを運営してきたTMJでは、ヒトとAIが共生する次世代コンタクトセンターへの変革をトータルでサポートするサービス「TMJ Generative Solution」をご提供しております。導入前のコンサルティング~実運営における定期的なパフォーマンスレビュー・チューニングまで、一気通貫でサポートいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

2.さらに失敗しないコンタクトセンター変革のためのポイント

コンタクトセンターの次世代化はたいていの場合、組織横断的な大規模なプロジェクトになります。このような複雑なプロジェクトを効率的に推進するには、事前に準備しておくべきことがあります。

ここからは実例に基づき、コンタクトセンター変革を成功に導くためのさらなるポイントをお伝えします。

成功のポイント①組織・機能 「セントラル機能」のススメ

まず1つ目は、「セントラル機能」の存在です。

セントラル機能とは、組織全体を横断的に支援し、統括する中央集権的な役割を果たす組織のことを指します。

ご存じの通り、企業や組織において、全社的な戦略立案や意思決定を行う中枢部門としてHQ組織が存在し、そこでは経営全般をみていますが、その中において、特定の専門分野に焦点を当てるものが「セントラル機能」となります。

次世代コンタクトセンターへの移行は、業務プロセスの大幅な見直しや新規システムの導入など、組織横断的な大規模プロジェクトとなります。このような複雑なプロジェクトを効率的に推進するには、専任の変革推進組織を設置し、全社的な視点から施策を指揮・統括することがスムーズに変革を成功させるためのさらなるポイントの1つとなります。

セントラル機能があれば、変革の要となるアクションプランの策定や、進捗管理、課題解決など、プロジェクト全体の舵取り役を担うことができます。さらに、必要なリソースの確保や、各部門への指示など、トップダウンでの強力な施策展開も可能になります。

加えて、自社企業の体制を補完する役割も期待できます。通常、自社企業内には専任のプロジェクトマネージャーを置くことが難しいケースがありますが、BPO事業会社のセントラル機能がその役割を一部担うことで、自社企業の負荷を軽減することも可能です。この機能の存在が変革プロジェクトの統制力を高め、プロジェクトの進行を円滑に進めることを可能とします。

既存のコンタクトセンター事業を次のステージへと進化させるには、セントラル機能が重要な鍵を握ると言えるでしょう。

<セントラル機能の主な役割>

・戦略立案と方向性の提示

・技術評価と選定

・標準化とベストプラクティスの確立

・リソース最適化

・データ管理とセキュリティ

・スキル開発と教育

・パフォーマンス評価と改善

・クロスファンクショナルな連携促進

セントラル機能は、これらの役割を通じて、各部門が一貫した方針のもとでコンタクトセンターの次世代化を効果的に推進するための重要な役割を果たします。

成功のポイント②人と文化 DX化を実現するための人や文化の醸成

次世代コンタクトセンターでは、生成AIなどの先端テクノロジーが活用されます。そのため、従来のコールセンター業務に必要とされていた素養やスキルだけでは不足します。しかし、適切な人材育成と企業文化の変革を行えば、もともとの素養がなくても次世代コンタクトセンターを運営できるようになります。

人と文化の醸成のために実施すべきこととはどのようなことでしょうか?

1つめは、変革マインドセットの醸成 です。

次世代コンタクトセンターへの変革には、従業員の変革マインドセットが不可欠です。AIやデジタルツールは、あくまでも業務を効率化するための手段です。これらを効果的に活用するには、従業員自身が変革の必要性を理解し、前向きに取り組む姿勢が必要です。

変革マインドセットを醸成するには、経営層からのメッセージ発信が重要です。ビジョンや戦略を明確に示し、変革の意義を丁寧に説明することで、従業員の理解と共感を得ることができます。加えて、変革を推進するリーダーを各部門に配置し、変革の輪を広げていくことも効果的です。

2つめは、人とデジタル・AIの共生を目指す人材育成 を行うことです。

次世代コンタクトセンターでは、人とデジタル・AIが協働して業務を遂行します。単にデジタル機器やAIを導入するだけでは、その真価を発揮することはできません。それらの特性を理解し、適切に活用できる人材の育成が欠かせないのです。

具体的には、AIを活用した業務プロセスの設計や、チャットボットのシナリオ作成など、人とデジタル・AIの協働を実現するスキルを身につける必要があります。これらのスキルは、従来のITスキルとは異なる新しい領域となり、専門的な知識は不要で、現場の業務知識とロジカルシンキングがあれば十分習得可能です。

こうした「人とデジタル・AIを両方操る」人材を育成するには、OJTとOffJTを組み合わせた実践的な研修プログラムが効果的です。AIツールを実際に使いながら業務を遂行する中で、その特性を体得していく。加えて、定期的な座学研修で、AI活用の理論や事例を学ぶ。こうした学びのサイクルを回すことで、着実にスキルを習得できます。

3つ目は、自律的な学習文化の醸成 です。

変革のスピードが増す中、従業員には自律的な学習が求められます。

自律的な学習文化を醸成するには、学びを促す仕組みづくりが欠かせません。オペレータに対しては、AI活用による期待値を示すことで学習意欲をかきたてると同時に、自ら学べる環境を準備する必要があるでしょう。

今後、オペレータにはAIツールの適切な活用方法を理解するだけでなく、その限界を把握した上での判断力が求められます。特に重要なのは、AIと協調しながらも、人にしかできない共感的なコミュニケーション能力を磨くことです。また、AIの学習データとなる品質の高い対応記録を残すスキルも必要となります。AIの出力結果を適切に判断・編集する能力も、今後のオペレータには不可欠なスキルとなるでしょう。

以上のように、次世代コンタクトセンターの運営には、専門的なスキルよりも、変革マインドセットと柔軟な学習姿勢が重要です。人とAIの共生を目指す人材を育成し、自律的な学習文化を醸成することが、DX化の本質といえます。

成功のポイント③推進方法 社内上申の進め方

次世代コンタクトセンターへの変革は、単なる部門の取り組みではなく、企業全体の戦略的意思決定が必要なプロジェクトです。そのため、経営層の理解と承認を得ることが極めて重要になります。

経営層の承認を得るためには、変革の必要性と期待される効果を明確に示す必要があります。単なる業務効率化ではなく、顧客体験の向上や、新たなビジネス価値の創出など、経営層が関心を持つ戦略的な意義を訴求することが肝要です。

こうした経営層への上申を円滑に進めるためのポイントとして、以下の2点が挙げられます。

<ToBe像の描き方>

経営層の承認を得るには、変革後のToBe(あるべき姿)を明確に描くことが重要です。単に「AIを導入する」といった漠然とした目標ではなく、具体的にどのような顧客体験を実現し、どのような業務プロセスを構築するのかをイメージできるようにします。

ToBe像を描くには、まず現状の課題を整理し、その上で目指すべき姿を設定します。例えば、「AIによる自動応答で90%の問い合わせに即時回答できる体制を構築し、顧客満足度を20%向上させる」といった具合です。こうした具体的な目標設定により、変革のイメージを明確に共有できます。

また、ToBe像は単に目標を示すだけでなく、実現に向けたロードマップも含めて提示します。いつまでに何を実現するのか、そのために必要な施策は何かを明らかにすることで、経営層の理解と納得を得やすくなります。

<デザインコンサルティングの重要性>

次世代コンタクトセンターの変革は、単なるオペレーションの改善ではなく、顧客体験のデザインが重要なテーマとなります。AIを活用してどのような顧客体験を実現するのか、それによって企業のブランド価値をどう高めていくのか。こうした観点から、変革をデザインする必要があるのです。

しかし、コンタクトセンターの現場だけでは、こうした顧客体験のデザインを行うことは容易ではありません。そこで重要になるのが、デザインコンサルティング(以下、デザインコンサルの力を借りることです。

デザインコンサルは、UXデザインの専門家集団です。ユーザー調査に基づいて顧客の行動や心理を分析し、最適な顧客体験をデザインします。コンタクトセンターの変革にデザインコンサルを関与させることで、現場の視点だけでは得られない斬新な発想や、戦略的な観点からの経営層を納得させる説得力のあるToBe像を描き、ブランド価値の向上や、新規顧客の獲得につながる」といったストーリーを示すことが可能となります。

最新テクノロジーの活用による大胆な業務改革を伴う変革は、社内で計画を立てるのが難しい場合があります。しかし、デザインコンサルの活用により、次世代コンタクトセンターのToBeイメージを明確に描き出せれば、経営層の理解と承認を得ることができ、変革推進の足がかりとなるでしょう。

まとめ

業務効率化ではない、コンタクトセンター次世代化の真の目的

「コンタクトセンターを次世代化する」ー その目的は、目先の課題解決や単なる業務効率化ではありません。

顧客満足度の向上、運営コストの削減、そして企業の競争力強化や新たなビジネス価値の創出といった経営にインパクトを与える改善を行うためのものです。

それは、ただ単に生成AIや最新のツールを導入するだけでは達成できるものではありません。

どこに何を適用すればどのような効果を生み出すことができるのか。

業務全体を理解し、生成AIのもたらす効果と明確に定義したToBe像(ゴール)が見えていれば、その一歩を踏み出すことは難しいことではありません。

次世代コンタクトセンターの構築には、技術導入だけでなく、組織体制や人材育成まで含めた総合的なアプローチが必要です。

生成AIは想像を超える速さで進化しています。今日できなかったことが明日にはできるようになっているかもしれません。コンタクトセンターの次世代化は、生成AIが急激な成長を遂げている今、早急に開始する必要がある一方、このプロジェクトはとてつもなく長い道のりになるものかもしれません。

その道のりを常に、広い視座で見渡しアドバイスをしてくれる伴走パートナーと歩むことができれば、これほど心強いことはないでしょう。

― 貴社の傍らに、相談しながら歩みを共にできるパートナーはいますか?

変革への足取りと、ビジネスの成長を止めないために、今できることがあります。

今すぐ信頼できるパートナーを見つけてください。

そして、競争優位性を保つために、今すぐパートナーと共に歩み始めましょう。

伴走パートナーとしてのTMJにご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

→ 詳しくはこちら

次の回では、急速に進化する生成AI時代のコンタクトセンターは近い将来どうなるのか、

その未来についてお話しします。

関連するサービス |

|---|