専門家コラム

マネージャー育成プログラムやパーソナルコーチング、人材コンサルティングを専門にサービス提供されている専門家のお立場から、コンタクトセンターのマネジメントにおけるコーチングの活用ポイントについて事例を交えながら解説いただく全3回の連載企画です。

3回目となる今回は、コーチングにおける「質問」をテーマにお伝えしていきます。

【執筆者】

株式会社エヴリック 代表取締役社長 岸川 茂 氏

https://evric.jp/

【「コンタクトセンターにおけるコーチング」連載記事】

コンタクトセンターのマネジメントにコーチングは有効か?

SVが優先して身につけるべきコーチングスキルとは?

質問しても答えが返ってこない

コーチングを活用したマネジメントでは、相手が主体となって考え、自分で行動を決めるサポートをしていきますが、その中で欠かせないのが「質問」です。

良質な質問は相手に考えるきっかけを与えます。スタッフが自発的な行動を取るためには、自分自身で考え「やってみよう」と思えることがなにより大切です。そのため、1on1ミーティングではスタッフが自分自身で考えられるよう質問をして、その答えに耳を傾けるようにして進めていきます。

ところが、マネジメントにコーチングを取り入れはじめたマネジャーやSVのみなさんから、よくこんな相談を受けることがあります。

「質問しても答えが返ってこないんです」

確かに、指示命令を受けて仕事をすることが当たり前になっているスタッフが、いきなり上司から質問を受けるとスムーズに答えられないというのはありうることです。そのため、まず1on1ミーティングをはじめる際には、「この時間はあなたの成長や目標達成の支援のための時間である」ことや「あなたの考えを中心に話をしてもらう時間にしたい」といった目的や進め方をしっかり説明してから行うことが大切です。

しかしこういった説明をしっかりしたとしても、1on1ミーティングに慣れていないSVやオペレーターからは思ったように答えが返ってこないこともあるでしょう。

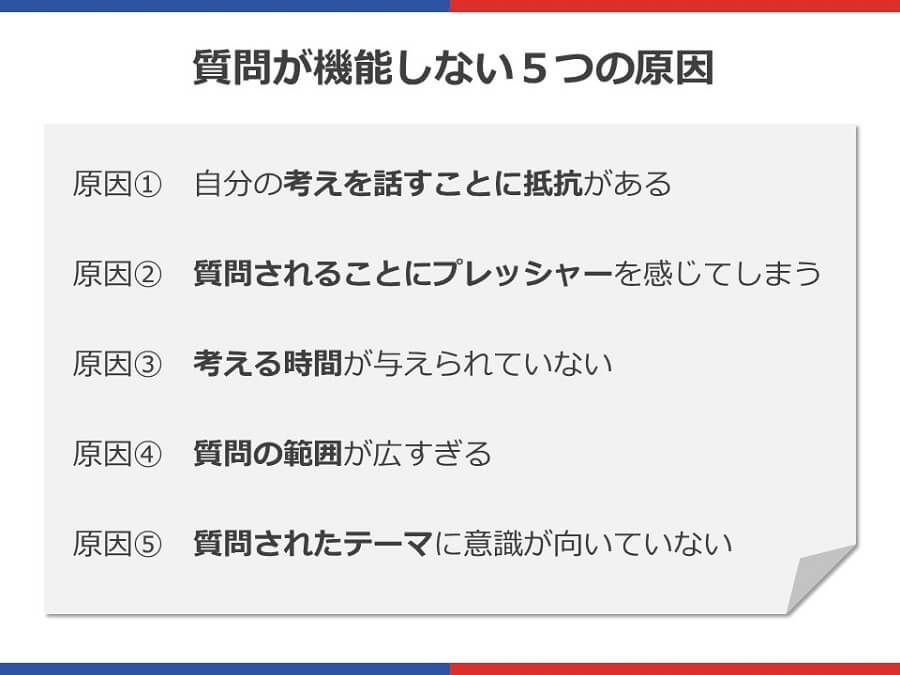

今回は質問がうまく機能しない5つの原因とその対策を挙げていきますので、当てはまる項目をご確認いただき、1on1ミーティングを行う際の参考にしていただければと思います。

原因① 自分の考えを話すことに抵抗がある

まず、自分の考えを話すことに抵抗感があるという原因が考えられます。「これを言ったらどう思われるだろうか」という心配や「話したことが他に漏れてしまうのではないか」という疑念があると、なかなか自分の思ったことを話すことができません。

前回のコラムで記載したように、まずは相手が安心して話すことができるよう日々の仕事ぶりの観察や承認を行い、信頼関係を構築しておくことが大切です。そのうえで1on1の前に「これはここだけの話なので何を話しても大丈夫」という約束をしてさらに安心感を持ってもらうようにしましょう。

もちろん本当に口外しないというのは言うまでもありません。もし話を聞いて、これは誰かに相談したほうがいいというような場合は、「この話は〇〇の理由で上司に相談したほうがいいと思うけどよいか」というように本人の許可を得てから話すようにしてください。

また、「相手から期待した答えが返ってこない」という話を聞くことがありますが、これはそもそも相手の考えをコントロールしようという意識が強すぎるのかもしれません。

「入社1年なんだからこれぐらいはできていないと」とか「SVだからこれはできていて当たり前」というような考えを持って相手の話を聞いてしまうと、自分の基準に合わない答えが相手から返ってきたときに相手の話を受け止めにくくなってしまいます。そしてそこで口を挟めば、相手の自由な考えを妨げることになってしまうのです。

このようにならないためには、相手がたとえ自分が望む状態でなかったとしても一旦は受け入れることが必要です。相手のありのままの状態を受け入れ、そこをスタート地点として「あるべき姿に向けて少しずつ進めていけばいいんだ」というようにおおらかな気持ちで対話を進めるようにしましょう。

原因② 質問されることにプレッシャーを感じてしまう

続いては、こちらにそのような意図がなくても質問の仕方によってはそれがプレッシャーとなり、相手が答えにくくなってしまうことについてです。

私は質問力についての研修を行う際、参加者のみなさんに質問が相手に与える心理的な影響を下記のような方法で体感してもらっています。

まず参加者に話すテーマを挙げていただきます。

このテーマというのは「自分が担当している仕事の進捗が遅れている」というような、仕事上で気にかかっていること等です。そのテーマについて3分ほどのショートコーチングを行うのですが、その際に同じテーマについて2回話をしてもらい、それぞれ違ったパターンの質問をします。はじめにするのはこんな質問です。

「あなたの行動のどこに問題があったと思いますか?」

「なぜそれをやらなかったのですか?」

こういった質問をすると、少し沈んだ表情で「うーん」と考えながらもみなさん大体質問には答えてくれますが、後でどのような気持ちになったか感想を聞いてみるとこんな答えが返ってきます。

「責められているような気持ちになってつらかった」

「質問について考えながら反省していた」

次に全く同じテーマでもう一度話をしてもらい、今度は下記のような質問に変えて聞いてみます。

「どのように変えていきたいと思いますか?」

「何から着手するのがいいですか?」

今度は表情も明るくなり先程とは違ったトーンで答えが返ってきます。

また感想を聞いてみるとこんな反応があります。

「さっきよりも前向きに話ができた」

「こうすればいいんだ、というような明るい気持ちになった」

前者と後者の違いは”時制”です。

前者は過去を掘り下げて内省させる質問であるのに対して、後者は未来の行動について聞いています。1on1の時間の中で前者のような質問が多いと受ける側としてはとてもつらい時間になってしまいます。

問題解決をする際には原因を明らかにすることは大切なことですが、1on1のように相手に焦点を当てて話すときに、「あなたのどこに問題があるのか」ということについて考えさせるのはかなりのプレッシャーになります。反省はある程度相手に任せて「望ましいのはどんな姿か?」「そこを目指すには何から始めるのがいいか?」など、未来に焦点を当てた質問をしていくほうが相手は考えやすくなります。

また、1on1ミーティングに慣れていないオペレーターはSVと1対1で話すこと自体にプレッシャーを感じていることがあります(マネジャーと話すSVも同じです)。

ここまで書いてきたように「何を話しても大丈夫」という安心感を与えられるよう、相手の話を肯定的に受け止めながら、ぜひ未来に焦点を当てた質問をしてみてください。

原因③ 考える時間が与えられていない

3つ目の原因は、質問した側が相手が答える前に次の質問をしてしまうというようなケースです。

特にじっくり考えて答えるタイプのスタッフに対して矢継ぎ早に質問したり、考えている最中に次の質問をしてしまうと、相手は自由に考えることができなくなってしまいます。一度質問したら相手に考える時間を与えるようにしましょう。沈黙を楽しむぐらいの気持ちで臨むのがちょうど良いと思います。

また、あまり前置きをつけた質問をするのも考えものです。例えば、

「私は〇〇さんにはこのやり方は合わないと思っているんだけど、どう思いますか?」というように上司側の考えや意見を質問に加えてしまうと、相手は自由に考えることができません。このような誘導的な質問をしないように注意しましょう。

原因④ 質問の範囲が広すぎる

以下はありがちなSVとオペレーターの会話です。

SV

「後処理時間が目標値よりも長くなっていますね」

オペレーター

「ああ…そうなんですね。

意識はしていたつもりだったんですけど…すみません」

SV

「何が原因かわかりますか?」

オペレーター

「これが原因というのは・・・。ちょっと思い浮かばないです」

SV

「そうですか、ではもう少し時間を短縮するためにできそうなことはありますかね?」

オペレーター

「・・・・・。もう少し時間を意識するようにします」

SVは質問をしてオペレーターの考えを引き出そうとしていますが、オペレーターはあまり考えが進まないようです。

このSVはいきなり「原因」や「対策」といった本質的な部分について質問しています。こういった質問でも、日頃からそのことを考えている相手であれば答えが返ってくることもありますが、あまり考えたことがなかったオペレーターにとっては唐突な質問であり、この問いに答えるためには考えなければいけない範囲が広すぎるのです。

このようなときは、まずその場面に焦点を当ててみることから始めると考えが進むことがあります。例えば「後処理のときに何か迷ったり、困ったりすることはありますか?」「後処理のときに気を付けていることは何かありますか?」など、その場面で自分がどんな行動をとっているかに意識を向けるような質問をします。

このような質問であればいきなり原因について考えることはできないオペレーターでも「あのときどうだったかな・・・」と具体的に考えることができ、そこをきっかけにして原因について考えることができます。

原因⑤ 質問されたテーマに意識が向いていない

マネジャーとSVの間に1on1ミーティングを取り入れた企業の方からこのような相談を受けたことがあります。

「1on1ミーティングを今後のキャリアについて考えてもらう機会にしたいと思っているのですが、どんなキャリアを目指したいのか聞いても”今のところ特に希望はない”というような反応になってしまうんです。」

これも先程のオペレーターのケースと似ていますが、目の前の仕事で精一杯になっているSVに今後のキャリアについての質問は唐突すぎるテーマと言えるかもしれません。

まずは「今の仕事でできている点はなにか」「どんな仕事に楽しさを感じられるか」といった部分から入り、少しずつ先の話に目を向けてもらうようにすると、違った反応が見られると思います。

このように仕事に対する経験の違いや与えられている役割によって考えられるテーマは異なります。

例えば十分に経験を積み、センターの改善活動を行っているようなSVに対してであれば「1年後にはどんなセンターにしたいですか?」という本来の役割から少しストレッチした質問をしてもいろいろと考えが出てくると思いますが、まだSVになりたてで「とにかく覚えることが多くて大変」というような状態のSVにとってはなかなか考えにくい質問と言えます。

またオペレーターの場合、自分で考えて仕事をしなければならない範囲は自分の目の前の仕事のみであるということが多く、マネジメント層以上の仕事と比べると日常業務の中で幅広く考えて自分で答えを出さなければいけないような機会が少ないため、考えること自体に慣れていないということもあります。

たとえ質問のテーマが「自分の成長」ということであったとしても、この仕事を通じて成長していこうという意識が薄ければ、「自分の仕事はきちんとやっているのに、そんな難しいことを聞かれても・・・」というような反応になってしまうこともあるでしょう。

こういったケースでは、自分で考えて行動する機会や役割を与え、自分には「仕事をよくすることができる」「周囲に貢献できる」という実感を持ってもらうと、より前向きに本来の仕事の枠を越えて考える習慣をつけていくことができます。

▼ベテランオペレーターの自発性を引き出した事例

オペレーターに新たな役割を与え成功している例として、ある通販企業のセンターの事例をご紹介します。

このセンターではベテランオペレーターに新人オペレーターのメンターとしての役割を与え、オペレーター育成の一部に携わってもらうようにしていました。

元々はSVが新人オペレーターの育成にかかりきりでベテラン層へのフォローができていなかったため、不満が出ていたことへの対策として始めたということでしたが、結果的には新人の成長に貢献できている実感がベテランオペレーターの仕事へのやりがいにつながったようです。

従来はSVが意見を求めても何も出てこないことが多かったということでしたが、今ではベテランオペレーターたちが本来の役割を超えて自分の考えを積極的に話したり、さまざまな提案も出てくるようになり、センター全体の雰囲気も良くなったということです。

これらはコーチングそのものの効果ではありませんが、仕事のアサインとコミュニケーションをうまく組み合わせることでスタッフの自発性向上と組織の活性化が図れた好事例だと思います。

継続的なコミュニケーションが大きな変化へ

ここまで、質問が機能しない5つの原因とその対策についてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか。スタッフのマネジメントにお悩みのみなさまにとって、解決のヒントになっていれば幸いです。

1on1ミーティングを始めると、今回お伝えしたポイント以外にも簡単にはいかないことがあると思います。それでも試行錯誤を繰り返しながらスタッフとのコミュニケーションを取り続けることで、後々大きな変化を実感できるときがくるはずです。

みなさまがスタッフとの継続的なコミュニケーションを通じて、理想的なセンター運営を実現できるよう心よりお祈り申し上げます。最後までこのコラムを読んでいただきありがとうございました。

関連するサービス |

|---|