BPOの基礎知識

【無料テンプレート付】ニューノーマル時代が到来し、WEBをはじめとする非対面での顧客接点が増えています。そのため、企業収益を保つためには、顧客視点の再定義が必須です。今回は顧客接点を重視する「カスタマージャーニーマップ」に着目。意味や作り方、事例を解説します。

- 「カスタマージャーニーマップ」の意味

- カスタマージャーニーとは

- カスタマージャーニーマップとは

- カスタマージャーニーマップを作成するメリット

- ① 顧客接点の強化

- ② 施策の優先順位付けに活用

- ③ 関係者間での認識のすり合わせに有効

- ④ CX(顧客の体験価値)の向上

- 実際の成功事例「大手クレジットカード会社」

- カスタマージャーニーマップの作り方

- ① 対象となる主人公「ペルソナ」の設定

- ② 想定される「行動」を時系列に並べる

- ③ 行動から生まれる「感情」を想像する

- ④ 行動の中で生まれる「タッチポイント」を描く

- ⑤ 目標・KPIを設定する

- テンプレートを活用

- カスタマージャーニーマップ作成時のポイント

- 現状を分析し正しく把握

- 部署が異なるメンバーで取り組む

- 複雑にし過ぎず、目的を明確にする

- カスタマージャーニーマップの作成で、CX向上に貢献

「カスタマージャーニーマップ」の意味

正しく理解して、企業のイメージアップや収益アップにつなげましょう。

カスタマージャーニーとは

カスタマージャーニーとは、「お客様の旅」を意味し、お客様が商品やサービスを知り、顧客になるまでの一連の流れを旅(ジャーニー)に見立てたものを指します。

カスタマージャーニーマップとは

カスタマージャーニーの中での顧客の感情、行動、企業との接点を可視化し、図式化したものが「カスタマージャーニーマップ」です。

お客様によって、描かれるカスタマージャーニーマップは異なります。お客様がたどる旅をその時々の「点」としてではなく、感情、行動、接点をつなげた「線」として全体像から見ることがカスタマージャーニーマップにおけるポイントとなります。

カスタマージャーニーマップを作成するメリット

カスタマージャーニーマップを作成することでどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、4つのメリットについてご紹介します。

① 顧客接点の強化

顧客が商品やサービスを知るきっかけは、店頭やテレビCMをはじめとする広告だけでなく、自社サイト、SNS、口コミサイトなどのWEB情報まで、多岐に渡ります。

顧客視点に立ち、それぞれの行動に至った背景を理解できれば、商品やサービスの認知拡大に向けて、どの顧客接点を強化・見直しするのが最適なのか判断お客様の感情に寄り添った判断ができます。

顧客接点を強化することで新規顧客の獲得だけではなく、サービスの離反抑止にもつなげることができるのです。そして、顧客の状況に合ったアプローチが可能となれば、売上アップにもつなげることができます。

② 施策の優先順位付けに活用

課題を可視化し、重要度を比較した上で施策を実行していくことで、早期に改善効果が見込めます。

そして、顧客の要望やニーズに合った取り組みをスピーディーに実施できれば、ロイヤルティ(※)の向上にもつながり、継続的に接点のあるロイヤルカスタマーの増加にもつながります。

※ロイヤリティ:特定の商品・サービス・ブランドに対して、顧客がもつ愛着心。

③ 関係者間での認識のすり合わせに有効

図式化した情報をベースに情報共有を行うことで関係者間での認識が統一され、連携がとりやすくなったり、取り組みの中で悩んだ際の指標として活用できたりと、効率的に取り組みが実現します。

④ CX(顧客の体験価値)の向上

カスタマージャーニーマップ作成により、顧客の潜在的なニーズや顧客接点における課題が見つかり、CXの向上につながる具体的な施策を検討することできます。CXが向上することで顧客満足度を高め、他社との差別化につなげることができます。

実際の成功事例「大手クレジットカード会社」

「疑問を解決できずに電話やメールで問い合わせる」という行為が顧客にとって手間や負担になっていることに着目。課題改善に取り組むにあたって、顧客とやり取りをするWEB部門・コールセンター部門と、顧客を知るマーケティング部門を統合。情報の共有を行い、顧客にとっての使い勝手の良さを分析することで、オンライン(FAQ・チャットツール)でも手軽に解決できる環境を整備しました。その結果、問い合わせ件数が減少、さらに顧客ロイヤルティがアップしました。

部門横断で顧客体験価値を向上させた実際の事例は<こちら>。

カスタマージャーニーマップの作り方

ここでは実際にカスタマージャーニーマップをどのように作成すれば良いのかを4つのステップに分けて解説します。

① 対象となる主人公「ペルソナ」の設定

ペルソナとは、商品やサービスを訴求したいお客様像を指し、ターゲット像を具体化したカスタマージャーニーマップにおける主人公のこと。

- 年齢、性別、居住地、家族構成、職業などの基本的な属性

- 趣味、価値観、最近の悩みなどの内面的な属性

- ライフスタイルや行動パターンから見える行動における属性

などがペルソナの設定に活用できる項目の一例となります。

WEBサイトへのアクセスデータやお客様アンケートをはじめ、問い合わせ内容など自社データを活用することで、よりリアルなペルソナの設定に近づけることができます。そして、ストーリー仕立てで考えることで、ペルソナを描きやすくなります。

たとえば、

「30代の独身女性、旅行が趣味、写真撮影も好き、たまった写真の保存場所に困っている」

という情報も、

「彼女は30代で起業し、忙しい毎日を送りながらも独身生活を楽しんでいる。長期休暇が取れる時には必ず旅行に出かけ、たくさんの写真を撮る。旅先の思い出が詰まった写真は保管場所に困るほど多いが、削除したくないので気軽に利用できる写真管理アプリを探している」

としたほうがリアルなペルソナを想像しやすくなります。

また、必要に応じてペルソナを複数描くこともあります。それぞれのペルソナによって、この後に描かれる感情、行動、接点は異なり、最適な施策も異なってくるのです。

② 想定される「行動」を時系列に並べる

ペルソナを設定した後、ペルソナの行動をフェーズに分けて時系列に並べていきます。

たとえば、サービスの利用に至ったペルソナの動きを見る場合、

- サービスを知る

- サービスに興味をもつ

- 他サービスと比較・検討する

- サービスの無料版を試す

- サービスの利用を開始する

- サービスに満足し、継続的に利用する

などにフェーズを分けます。利用に至るまでだけでなく、利用開始後のフェーズも考慮してカスタマージャーニーマップに記載します。顧客に継続的な利用をしてもらうためのアフターサービスのあり方もCXを向上させる重要なフェーズなのです。たとえば、「サービスを知る」フェーズでは、

- SNS広告で知った

- ネット検索していて、自社サイトにたどり着いた

- 友人との会話で知った

などさまざまな行動が考えられます。

③ 行動から生まれる「感情」を想像する

ペルソナの行動を整理した後、それぞれの行動から生まれる「感情」を想像し、カスタマージャーニーマップに書き加えます。

顔のイラストや絵文字を活用しながら、気持ちの浮き沈みを折れ線グラフでつなげていくことで感情の変化が一目でわかるようになります。感情を想像する際は、要望や思い込みをなくし、顧客視点に近づけるように気をつけます。

④ 行動の中で生まれる「タッチポイント」を描く

「タッチポイント」とは、お客様との接点となるタイミングのこと。タッチポイントは顧客のフェーズによって変化します。

たとえば、「サービスを知る」フェーズでは、

- SNS

- 自社WEBサイト

- 友人の口コミ

など、が挙げられます。設定したペルソナ想定して、実際に利用するであろうタッチポイントを探します。

ここまでご紹介したペルソナ、行動、感情、タッチポイントをまとめて図式化することでカスタマージャーニーマップが完成します。

株式会社TMJでは、課題の特定から改善策の実行まで企業に合わせた幅広いサポートを行っております。サービス詳細は<こちら>。

⑤ 目標・KPIを設定する

カスタマージャーニーマップを作成することで課題が見えてきます。改善目標を設定し、具体的な取り組みを検討しましょう。KPIは、目標達成までの過程で達成度合いを判断する基準のことです。期間を決めて振り返りを行い、改善の進捗や方向性に間違いがないのか見極めましょう。

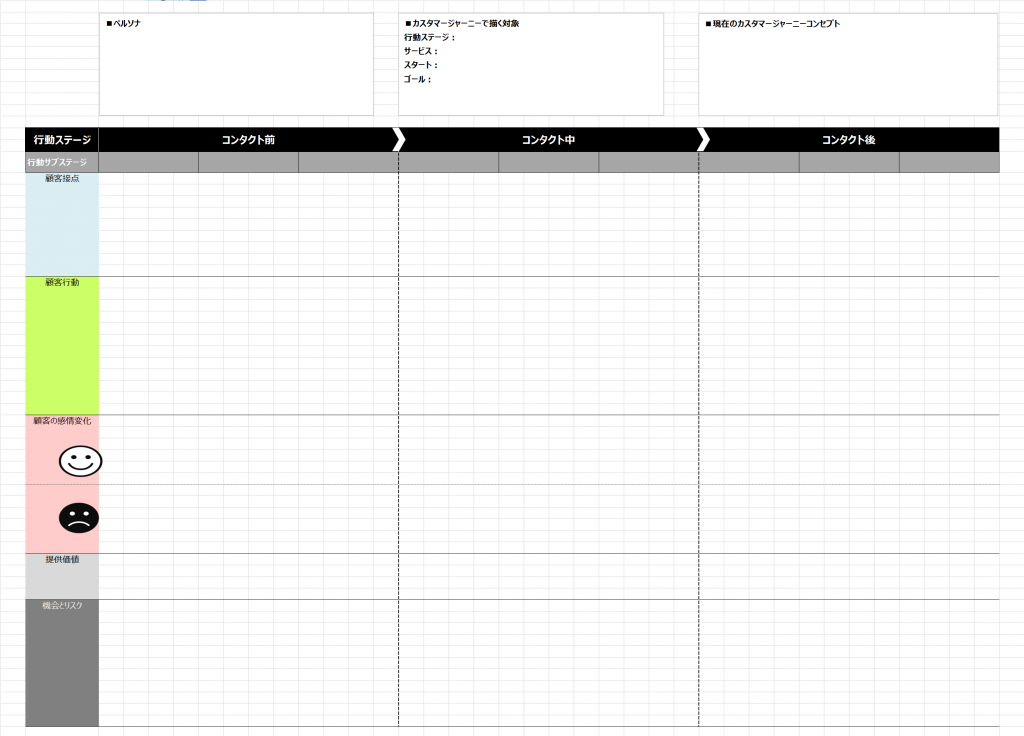

テンプレートを活用

こちらは、株式会社TMJで使用しているカスタマージャーニーマップのテンプレートです。上述したポイントを押さえて、実際にカスタマージャーニーを作ってみましょう。

カスタマージャーニーマップ作成時のポイント

より効果的なマーケティング施策に取り組むために、カスタマージャーニーマップを作成する際に気をつけるべき点をご紹介します。

現状を分析し正しく把握

早期に効果が見える改善活動をする上で、現状の状況を正しく把握し、カスタマージャーニーマップに反映させることがポイントとなります。

株式会社TMJでは、カスタマージャーニー調査支援サービスを提供しています。

- WEBサイトのログデータ

- お客様からのお問い合わせ履歴やVOC(顧客の声)

- お客様対応担当者へのアンケート

などからお客様の特徴、ニーズ、実態、課題を調査・分析し、現状のカスタマージャーニーマップを描きます。

そして、今後の商品やサービスのあり方や改善策の立案に向けて、情報を整理します。その後、関係者でワークショップを開催し、顧客視点を意識しながら理想のカスタマージャーニーマップを描きます。詳しくは、<こちら>。

お客様のニーズや市場環境は日々変化するため、カスタマージャーニーマップは作成して実行したら終わりというものではなく、定期的な見直しが必要です。自社で継続的に見直すことが難しい場合、サポートサービスを利用するのも一案です。

部署が異なるメンバーで取り組む

カスタマージャーニーマップをより良くする上で、異なる視点を持つメンバーで取り組むことが2つ目のポイントとなります。

1人の視点で描かれるカスタマージャーニーマップより、複数の関係者それぞれの視点を盛り込んだカスタマージャーニーマップの方が情報量が多く、新たな気付きも生まれやすくなります。また、部署が異なると視点も異なるため、部署を横断したメンバー構成が理想的です。

複雑にし過ぎず、目的を明確にする

カスタマージャーニーマップを作成する際、ゴールを明確にすることが3つ目のポイントとなります。

カスタマージャーニーを複雑にしてしまうと、作成に時間がかかり過ぎてしまい、その後の施策実行がなかなか進まないという可能性があるのです。現状の課題からゴールを明確にした上で、カスタマージャーニーマップを描くことで、作成が進めやすくなります。

たとえば、

- 自社ECサイトの会員数を増やす

- 自社ECサイトの退会率を下げる

の2つのゴールでは描かれるカスタマージャーニーマップが異なります。

ひとつのカスタマージャーニーマップに課題を盛り込み過ぎず、シンプルにすることで改善に向けてスピーディーに対応しやすくなります。

カスタマージャーニーマップの作成で、CX向上に貢献

カスタマージャーニーマップを作成することで現状の実態を把握し、さらに最適なカスタマージャーニーマップを描くことで、CX向上に向けた取り組みを強化することができます。

株式会社TMJではカスタマージャーニー調査支援サービスを通して、現状における課題の特定から改善策の実行まで企業に合わせた幅広いサポートを行っております。カスタマージャーニーマップの作成を検討の際は、ぜひご相談ください!お問い合わせは、<こちら>。

キーワード

関連するサービス |

|---|