BPOの基礎知識

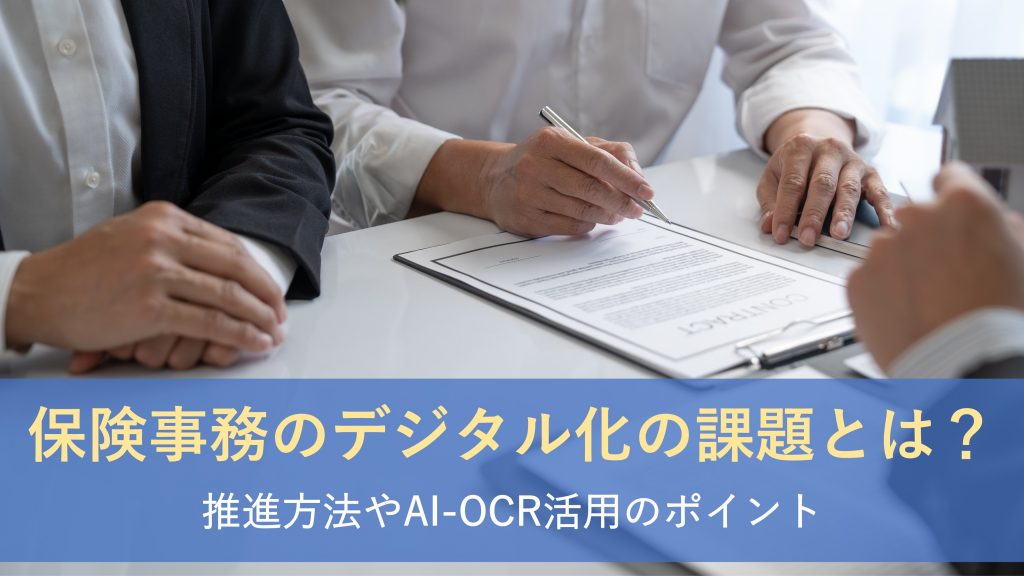

事務コストの削減や、迅速かつ確実な支払いの実施、残業削減などを目的として、保険事務業務のDX化を検討する企業が増えています。しかし、どこからどのように手を付けるべきなのでしょうか。今回は、保険の事務業務における「デジタル化」と「DX推進の第一歩」について紹介します。業務のデジタル化や、DX化への取り組み方や進め方のヒントとしていただけますと幸いです。

保険事務におけるデジタル化の課題認識

保険業界内では、工数やミス削減のため紙書類の電子化が望まれていますが、さまざまな理由によりデジタル化やDX推進がスムーズに進まないケースがあります。

少量多品種の書類に対応する必要がある

保険事務で扱う書類の中には、旧契約や小規模代理店の契約書面などのような、使用頻度の低いものも数多くあります。書類によってフォーマットが異なるため、電子化やその後の分類に手間がかかったりすることがあります。

デジタル化に工数がかかる

書類を電子化する際、通常は紙資料をスマートフォンで撮影したり、スキャンやFAXで送付された書類は受領した後にPDFデータに変換したりする必要があり、手間が掛かります。

デジタル化したものの活用できない

苦労してデジタル化したものの、現場のリソースや、ノウハウの不足によりメンテナンスが進まず、有効活用ができないケースもあります。デジタル化だけで、工数やミス削減が実現することはありません。業務改善につなげるためには、フォルダ分けや、ラベリングをすることで、いつでもデータを取り出せる状態に整理する必要があります。

一口にデジタル化といっても、取り組み方や進め方は十分に検討する必要があります。

デジタル化に向けたステップ

業務改善につながる効果的なデジタル化を実現するために必要なステップを解説します。実際にデジタル化に取り組むまでによく検討して要件を整理します。

1.目的・課題の明確化

最初は、ツールの種類や、運用方法について検討してしまいがちですが、まずは目的や課題を明確化することが必要です。デジタル化は、あくまで業務改善の選択肢の一つだということを忘れないようにしましょう。目的や課題の例を以下にまとめました。

- 事務コストの削減

- 迅速な保険金の支払い

- BCP(事業継続計画)対応

- 残業時間の削減

- 人材育成

- 処理ミスの削減

- セキュリティ対策

その他にも、業務内容によって目的や課題を洗い出すことがカギとなります。目的や課題によって進行方法が異なるため、必ず検討するようにしましょう。

2.現状把握

目的や課題を洗い出したら、現状把握を行います。実務運用の観点からみると、現在の業務プロセスやフロー、ルールなどを可視化する必要があります。

また、ツールやテクノロジーの観点では、ツールを導入することが目的ではないため、課題に応じて、「何を解決するのか」「何を良くしたいのか」「ふさわしいソリューションは何か」を考えることが重要です。そのうえで、OCRの導入を検討することになった場合は、「運用しているフォーマットの種類はどのぐらいあるのか」「手書きなのか、活字なのか」を洗い出し、PoC(事前テスト)を行います。

OCRとは、紙の書類を変換器で読みとって文字認識を行い、コンピュータで利用できる文字コードに変換する技術です。

加えて、電子化しやすいフォーマットへの改訂を検討する必要もあります。フォーマット次第では、OCR後のチェック効率化にも大きく関わってくるためです。

また、後から変更するのが難しい要素として挙げられるのは、ネットワーク環境です。セキュリティポリシーに準じて、オンプレミスかクラウドか、あとは専用線といった形式の可能性もあるため、併せて確認をしましょう。

現状の可視化、そして整理ができてはじめて、ソリューション導入や運用改善のフローに移ることができます。

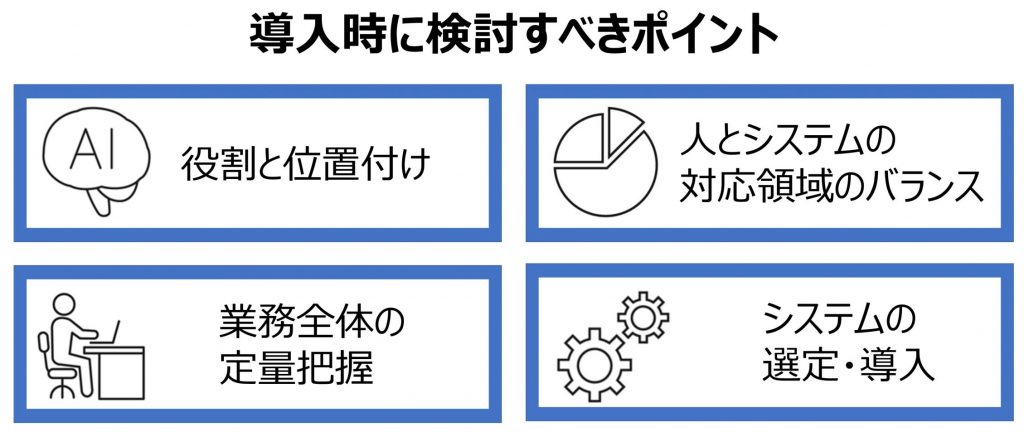

AI-OCRを導入する際に検討すべきポイント

実際に文書の電子化を行う際のシステム導入で検討すべき4つのポイントを紹介します。

役割と位置付け

AI-OCRとはAI技術を活用したOCRの仕組みやサービスのことを指します。こういったシステムにどこまで頼るか、人による作業はどの程度になるかということを、帳票の種類や業務目的に応じて検討する必要があります。

AIは年々進化をしている一方で、OCRの読み取り精度は100%ではないため、「どこまでAI-OCRに任せるか」という観点は必須です。

人とシステムの対応領域のバランス

契約申込みや保険金の請求などの種類に問わず、デジタル化されたデータは100%正確でなくてはいけません。そのため、精度の低いAI-OCRを導入すると、最終的に全データを人の目でチェックすることになります。OCRの精度をどこまで上げるのか、人的リソースをどこまで割くのかを天秤にかける必要があります。

例えば、フォーマットが定型で活字印刷されている団体保険申込書については、フォーマットの改訂とAI-OCRの精度を向上させることで、人の作業負担を減らす方向で設計するのが好ましいでしょう。

一方で、医師が手書きする診断書は、OCRの文字認識が難しいうえ、病院ごとにフォーマットが違うので設計の難易度が高いといえます。このような場合は、帳票を使わずに全て手入力して、人がダブルチェックするというのも選択肢のひとつです。

課題や目的を明確にして、どこにどのぐらいのコストや手間を掛けるのか、OCRと人の作業のバランスをどう取るかを現状に基づいてよく検討しましょう。

業務全体の定量把握

主に「業務量」「生産性」「リードタイム」についての把握です。業務量や帳票の数量、繁忙度合いは、システム費用や社員の負荷にも大きく関わるため、必ず押さえておきましょう。

昨今ではサービスの種類が増え、検討の幅が広がっています。例えば、サブスクリプションで少量の業務量でも導入できるAI-OCRサービスも存在します。

生産性の定量把握においては、「現状の処理工数時間」と「AI-OCRを導入した場合に必要な工数」を把握します。

そして処理のリードタイムの把握においては、書類を受領した時点からスキャン、データ化が完了するまでの作業時間を確認しましょう。業務量や工数に応じて、人数や設備、AI-OCRのライセンスやスキャナをどのぐらい用意するのかが変わってきます。

システムの選定・導入

帳票フォーマットが定型か非定型か、手書きか活字かを把握します。帳票フォーマットをOCRに適したものに変更することができるかも合わせて確認しましょう。フォーマットに合わせてシステム側でサポートすることもできますが、その場合はコストが発生します。

導入におけるよくあるケースは、代表的な帳票だけ設計し、追加や調整は自社で行うといった運用方法です。検討にあたり、帳票フォーマットの詳細仕様、印字状態、拡張性を踏まえ、どのようなAI-OCRツールが適しているのかを見定めます。

AI-OCRのツール自体は汎用性が高いため、一つの業務や部門に限らず、広く社内展開して活用することも検討要素に加えましょう。全社でデジタル化を推進することで、コストの負担を各部門で分散させることができます。

株式会社TMJでは、さまざまな種類の書類を低コストで精度高く迅速にスキャニングする「文書電子化サービス」を提供しております。ホッチキス外しや、データのファイル属性の登録など、スキャニング前後の工程についてもまとめてサポートしております。

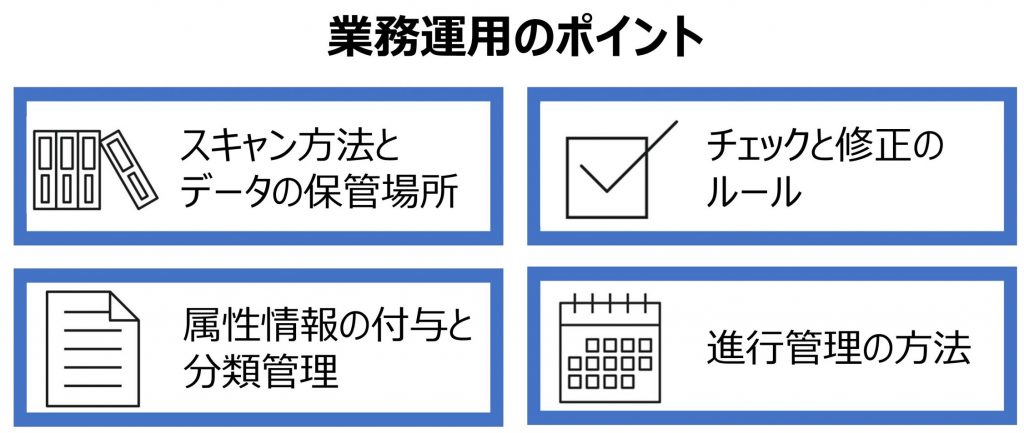

AI-OCRを使用した業務運用のポイント

スキャン方法とデータの保管場所

OCRの前段として、スキャン方法を確認します。

例えば、全国の各営業所でスキャンして、本社でOCRを行うということであれば、スキャンの方法や、解像度などの運用を各営業所でルール化する必要があります。また、スキャンデータの保管場所や、OCR結果をどこに連携するのかという流れも大事な要素です。特に、リアルタイムでの処理が求められている場合は、OCRだけではなくRPA(自動化ツール)・API(システムやソフトウェアを接続するツール)との連携も考えなければなりません。

チェックと修正のルール

オペレーション目線では、読み取り結果のチェックや修正は気になる要素です。特に、読みづらい手書きの文字の判断は、明確なルールの統一が必要です。

また、OCR結果のテキストデータの取り扱い方法を決めることも重要です。CSVデータを業務システムに取り込む場合は、システムに合わせたデータに加工する必要があります。さらに、加工後のアップロードをRPAで行うのか、APIで連携するかの検討も行います。

属性情報の付与と分類管理

スキャンしたデータを管理し、検索性を持たせるためにはデータに属性情報を付与する必要があります。代表的なのは、PDFやJPGデータのファイル名に属性情報を入力して、フォルダで分類管理する方法です。PDFデータであれば、キーワード、タイトル、プロパティを活用することができます。

基幹システム、業務システム側でデータを取り込む際の負担が軽減できるよう、OCRの結果を自動でPDFファイルに反映する機能やファイルリネーム機能、フォルダごとの自動振り分け機能が搭載されているAI-OCRツールもあります。データを閲覧する頻度や検索効率、外出先や在宅勤務などの業務シーンに合わせて検討しましょう。

進行管理の方法

誰がどこまでチェックをしたのか、書類不備で保留中の事案が今日は何件あるのか、などがすぐに分かるようにし、誰でも進行できる状態にします。

パフォーマンスを管理する際は、定量把握と同様に、処理件数や生産性の管理が重要です。

事例紹介:保険会社「保険金請求の紙書類をデジタル化」

損害保険金請求の紙書類を受領し、スキャンやデータ入力、画像管理するという企業様の事例をご紹介します。

TMJのBPOセンター内において、スキャニングから、帳票バーコードのOCR処理、管理システムでイメージ画像を基幹システムへ連携する、といったことを実施しました。その際、帳票の種類が非常に多かったため、それぞれのフォーマットに合わせて、OCRの読み取りと属性付与の調整を行いました。まさに、今回のテーマである、システム活用とデジタル化の両面のアプローチで業務を設計して運用している事例です。

ツールの導入・運用は相対的な判断が必要

目的と課題を明確にして現状を把握したうえで、ツールやシステムなどの技術を人がどのように運用するか、両面から考えることで、デジタル化の効果が最大化されます。AI-OCRをはじめとした、ツール・システムの設計・導入、スキャンやデータ入力等の事務オペレーションについては、自社だけでなく外部のノウハウやリソースを活用するのも選択肢のひとつです。

保険事務で取り扱う書類の中には顧客データを含む書類もあり、ツールやサービスのセキュリティも重要です。TMJは個人情報の保護措置を講ずる体制を整備している事業者の認定であるプライバシーマーク認証を受けております。スキャニングやデータ入力を実施する「文書電子化サービス」についても、万全のセキュリティ体制で実施します。サービス詳細やお問い合わせは<こちら>。

関連するサービス |

|---|