BPOの基礎知識

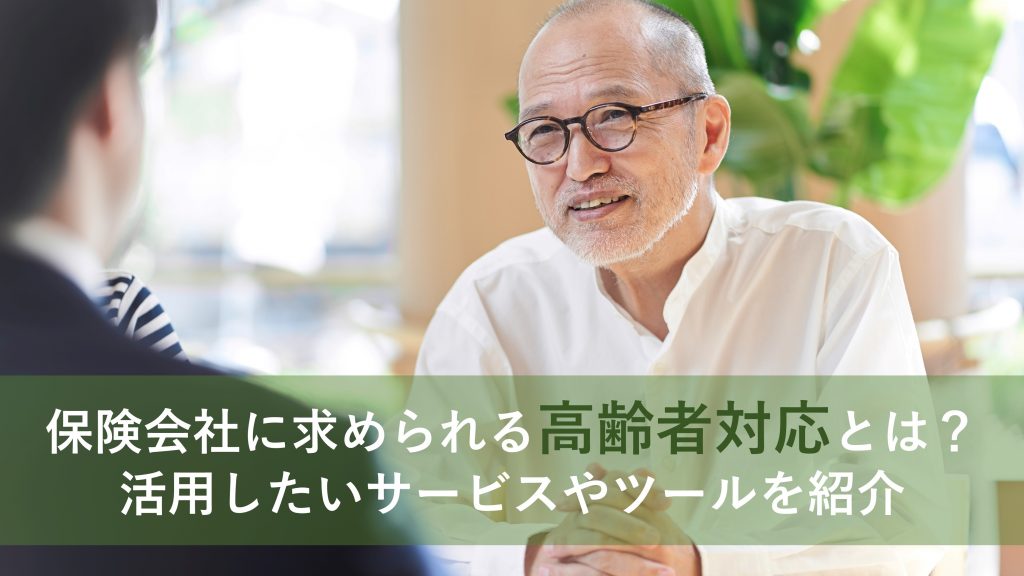

少子高齢化に伴い、保険契約者の高齢化が進んでおります。保険を取り扱う企業にとって、高齢者対応の見直しの時期が到来したといえるでしょう。本記事では、高齢のお客様に対し保険会社に求められる対応や高齢者対応がなぜ難しいのかを解説しながら、高齢者対応をサポートするためのツールやサービスについても紹介していきます。

保険会社に求められる対応

2021年3月、生命保険協会から「高齢者向け生命保険サービスに関するガイドライン」が発出されました。ここでは、同ガイドラインの内容を踏まえて、高齢のお客様への対応が必要な理由と具体的に求められる対応について解説します。

なぜ高齢のお客様への対応が必要なのか

内閣府が公表している「令和4年版高齢社会白書」によると、2021年10月1日時点で国内総人口のうち65歳以上の高齢者が占める割合は28.9%でした。また、2065年には高齢者の割合が「38.4%」に達すると算出しています。

それに伴い、生命保険やその他保険商品における契約者の高齢化も進み、保険金や給付金、満期保険金、年金などの支払い件数も増加すると予想されています。そのため、保険会社には増加する高齢のお客様による契約前後や契約期間中の手続きなどに対し、高齢者の特性を理解および配慮して適切に対応することが求められています。

また、生命保険は、契約期間が長期にわたるという特徴があります。保険会社は顧客に対して保険の加入や保険料の請求、契約継続、手続きの発生時、保険金の支払い時など契約期間中のフォローを万全にすることが求められています。

求められる具体的な対応とは

保険会社に求められるのは、高齢者の特性に配慮してトラブルを未然に防ぐための対応です。ガイドラインでは、保険加入時と契約継続時の望ましい対応として以下のような内容を挙げています。

【加入時の対応】

- 親族などの同席

- 複数人の募集人による保険募集

- 複数回の保険募集機会の設定

- 高齢のお客様の意向に沿った商品内容になっているなどの確認

保険の内容を納得したうえで契約してもらうためには、契約者自身の意向に沿った商品なのか、検討する時間を確保することも必要です。一度の募集で契約を急かすのではなく、複数回の訪問や電話などで内容を説明し、契約者本人が納得したうえで契約締結することが求められています。

さらに、契約者だけでなく契約者家族などの第三者に対しても契約内容の案内を行うことで、契約者の高齢化によるリスクに備えることができます。また、契約後のフォローを万全にするために、募集内容を記録し保存することも有効でしょう。

【契約継続時の対応】

- 定期的に加入している保険の契約や支払い手続き内容について通知

- 案内資料の文字を大きく見やすくして、簡潔な文章で記載

- 案内が確実に到着するよう複数の住所登録や変更手続きに関する通知の実施

- 通知物を通じた継続的な状況確認

- 通知物が不着となった場合の通信先の確認

契約者は、高齢化による知的機能の低下から契約や手続き内容を忘失してしまったり、視力の低下によって書類の文字が判別しにくくなったりしている可能性があります。また、転居や施設の入居・長期にわたる入院などによって通知が届かなかったり、連絡がとれなかったりする場合があります。さまざまなケースを想定した対策が必要です。

高齢者対応の難点

高齢のお客様に配慮した対応をするためには、加齢による特性を理解することが必要です。ここでは、高齢のお客様に対応する際に考慮すべき3つのポイントを解説します。

認知機能の低下

高齢者の特性の一つが、認知能力の低下です。認知能力の低下は、理解力や判断力、記憶力の低下につながります。そのため、高齢者対応では下記ポイントを意識します。

- 専門用語は使わずに理解しやすい言葉に変換する

- 内容を要約して端的に伝える

- 長々と一方的に説明するのではなく、質問を挟みながら会話する、など

聴力の低下

加齢性難聴による聴力の低下も高齢者の特性の一つです。聴力の低下は、20代から徐々に進行し、自覚がないまま加齢とともに高音部が聞き取りにくくなります。ある程度進行すると日常生活で発せられる高さの音の聞こえも悪くなってきたり、耳鳴りで会話の内容がはっきりと聞こえなくなったりします。

高齢のお客様に対応する際は、落ち着いたトーンでゆっくりと話すことを意識し、単語をはっきりと区切って伝えることがポイントです。

チャネルのアンマッチ

チャネルのアンマッチが発生しやすいことも高齢者の特性です。例えば、耳が聞こえにくければ電話は苦手、目が見えにくいならメールや手紙が苦手、ITリテラシーが低いとスマホやパソコンが苦手といった高齢のお客様もいます。全ての契約者にとって最適な対応を実現するためには、それぞれの特性を考慮したツールやサービスを導入するなどの対策が必要です。

高齢者対応をサポートするツール・サービス

前述した通り、最適な高齢者対応の実現には、正しい知見・ノウハウや使いやすいツールが必要です。TMJはこれまでのコンタクトセンター運営を通して蓄積した顧客対応に関する知見やノウハウを基に、サービスの質を向上させるためのツールの導入やサービスの提供を実施しております。ここでは、保険の高齢者対応に役立つサービスとツールをご案内します。

① 高齢者対応向けeラーニング・研修

自社内で研修を企画して実施する場合、会場や講師・教材の準備などの必要があり、それなりの工数とコストがかかります。

TMJでは、オペレーターの研修プログラムを提供するサービス「人材育成・研修」は、高齢者対応に特化したプログラムを準備しています。TMJは2011年に東京大学の産業連携ネットワーク「ジェロントロジー(老年学)」に参加しており、研修内容にはそのときの研究成果が役立てられています。

研修後にはタブレット型模擬音声シミュレーションツール「ジェロトーク」を使って個別トレーニングを実施、研修内容を定着させることもできます。ジェロトークとは、高齢者の聞こえを体感できるツールです。ツール内で自分が話した声を録音することで模擬難聴の音声が生成され改善点をチェックすることができます。

② チャネルを最適化するツール

前述したように、高齢のお客様はチャンネルのアンマッチが発生しやすいため、それぞれの特性に対応できるツールの活用が有効です。

例えば、目が見えにくい高齢のお客様に対応したい場合は、前章で紹介した「ジェロトーク」を活用。高齢のお客様でも聞き取りやすい話し方を身に着けて、案内時に役立てることができます。

聴力に不安がある高齢のお客様に対応する場合は、映像と音声を組み合わせたサポートツール「みえサポ」が有用です。みえサポは、双方で同じ画面を共有できるため、耳が聞こえづらい高齢のお客様にも同じ映像を確認してもらいつつじっくりと説明できます。みえサポは、顧客側にスマホやパソコン、タブレットなどがあれば遠隔で利用できるため、デジタルサービスの活用に抵抗がない高齢のお客様への対応にもおすすめです。

③ 遠隔での第三者確認

保険加入時の望ましい対応として挙げられている「親族などの同席」ですが、親族が遠方に住んでいるなどの理由で困難な場合があります。そのような課題解決にも、「みえサポ」が役立ちます。画面を同期しながら通話で説明ができ、さらにマーキングやスポットライト機能も使えるため、遠隔であっても分かりやすくスムーズなご案内が可能です。

④ 対応業務のアウトソーシング

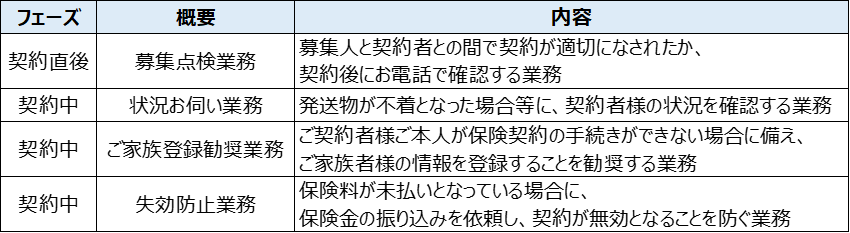

高齢者対応への対策が難しい場合は、アウトソーシングすることも選択肢の一つです。TMJでは、お問い合わせ窓口だけなく、下記内容をはじめとするアウトバウンド業務のご依頼も承っております。

TMJは、生命保険業における営業・顧客対応の課題解決に特化した「生命保険株式会社向けBPOサービス」を提供しております。生命保険会社専任の担当者が揃っているため、業界特有のお悩みにも柔軟に対応できます。

特性を理解して高齢者対応を見直しましょう

保険会社において高齢のお客様へ適切な説明をするには、高齢者の特性に関する知見や対応のノウハウが必要です。ただ、自社内だけではコストや工数などの問題で対策が難しいケースも少なくありません。TMJでは、高齢者対応の改善につながるサービスやツールを提供しております。お問い合わせ・ご相談は<こちら>。

関連するサービス |

|---|