ニューノーマル時代で企業活動のあり方が変わり、多くの企業がデジタルシフトに取り組んでいます。

今回は、デジタルシフトとは何か、企業に求められる理由とメリット・課題、実現する上でのポイント、具体的な事例について幅広く解説します。

- デジタルシフトとは

- DXとの違い

- デジタルシフトが求められる理由とメリット

- コロナ禍による顧客接点の変化

- 業務効率化を後押し

- CX向上に貢献

- デジタルシフトにおける課題

- 根強いアナログ対応の慣習

- 従業員のITリテラシー

- お客様のITリテラシー

- デジタルシフトを実現する上でのポイント

- 現状の把握

- ゴールの明確化

- 最適なツール選び

- 業務フローの構築・運用

- デジタルシフトの事例(業界軸)

- モビリティ業界×ICT(MaaS)

- 住宅設備業界×バーチャルショールーム・オンライン商談

- デジタルシフトの事例(業務軸)

- AIを活用したデータ分析

- デジタルシフトの事例(サービス軸)

- 自己解決を促す「Web FAQ」

- お客様サポートにスマホ映像を活用する「みえサポ」

デジタルシフトとは

デジタルシフトとは、従来はアナログで行われていた業務や企業活動にデジタル技術を活用し、効率的な業務実施・便利で快適な企業活動の実現に向けて変化していくことを指します。

DXとの違い

デジタルシフトと似た言葉でDX(デジタルトランスフォーメーション)があります。

DXとは、デジタル技術によって社会にもたらされる革新を指します。デジタルシフトと比べてDXではより広義的な意味を含んでいる違いがあり、デジタルシフトはDXを実現するためのひとつの要素と考えられます。

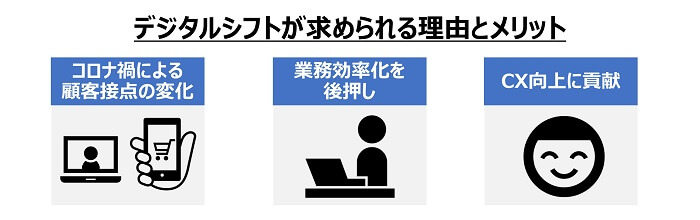

デジタルシフトが求められる理由とメリット

企業においてデジタルシフトが求められる理由について、期待されるメリットも含めて解説します。

コロナ禍による顧客接点の変化

一つ目の理由は、コロナ禍における顧客接点の変化です。

新型コロナウイルスの感染予防対策として、顧客接点においてオフラインからオンラインのコミュニケーションに移行する動きが加速しています。

たとえば、日本通信販売協会の調査結果によると、2020年度の通信販売市場の売上高は前年比 20.1%増の 10 兆 6,300 億円となり、直近 10 年の平均成長率の8.7%と比べると飛躍的に伸びています。外出自粛が求められる中で、対面販売からオンライン活用が進む動きが見られます。

また、商談ではWEB会議システムを活用したオンライン商談に切り替えたり、展示会やセミナーに代わってウェビナーを実施したりする企業も増えています。

企業がデジタルシフトに適応することで、新たな顧客接点を創出できるメリットがあります。

業務効率化を後押し

二つ目の理由は、デジタルシフトが業務効率化を後押しするためです。

たとえば、従来は従業員が行っていた定型業務をデジタル技術で自動化することで、人為的なミスを削減し、業務時間を大幅に短縮できる可能性があります。AIを活用した校閲やデータ抽出などが一例です。

また、業務の実施だけでなく業務プロセスの一部にデジタルシフトを取り入れることで業務効率化につながる可能性もあります。

たとえば、電子契約を活用することでオンライン上の契約のやり取りが完結され、押印のためだけに出社する「ハンコ出社」の必要がなくなります。そして、従業員が他の業務に充てられる時間を増やし、業務を効率化しながら生産性の向上につなげることができます。

コロナ禍でテレワークが推奨される中で、いかに生産性を高めるかは企業の大きな課題であり、業務効率化はひとつのポイントとなります。

CX向上に貢献

三つ目の理由は、CX(顧客体験)の向上への貢献です。

総務省の通信利用動向調査によると、8割以上の世帯でスマートフォンを保有し、スマートフォンによるインターネット利用率は68.3%にものぼるなどお客様自身のデジタル活用も進んでいます。

たとえば、お客様対応において従来の電話だけでなく、FAQサイトやチャットボットなどコンタクトチャネルを充実させ、お客様が最適なチャネルを選択できる環境を整えることでCX向上につなげることができます。

<関連記事>「エフォートレス」な体験とは?意味やコンタクトセンターで重要視される理由

CX向上は、顧客満足度の向上・他社との差別化・収益拡大への貢献など多くのメリットが期待されています。

デジタルシフトにおける課題

デジタルシフトを進める上でぶつかりやすい3つの課題について解説します。

根強いアナログ対応の慣習

一つ目の課題は、根強いアナログ対応です。

アナログでの業務実施やお客様とのやり取りに従業員が慣れ親しんでいることで、企業がデジタルシフトの推進に後ろ向きなケースがあります。たとえばFAXが主流となり、不便さを感じながらもメールや他ツールへの切り替えは行わずに現状を維持している現場は少なくありません。

これまでの慣習が根強く残り、企業が変化を恐れることがデジタルシフトを阻む課題のひとつです。

従業員のITリテラシー

二つ目の課題は、従業員のITリテラシーです。

新しいツールやシステムを導入しても従業員が使いこなせないと現場が混乱し、業務効率や生産性が低下し、費用対効果も生まれにくい悪循環に陥る可能性があります。そのため、従業員のITリテラシーの底上げはデジタルシフトを実現する上で必要不可欠となります。

お客様のITリテラシー

三つ目の課題は、お客様のITリテラシーです。

お客様のデジタル活用が進む一方で、高齢者をはじめデジタル活用が得意ではない、ITリテラシーが高くない方もいます。インターネットなどの通信技術を利用できる方とできない方に生じる格差はデジタル・ディバイドと呼ばれ、デジタルシフトを実現する上でいかにこの格差を解消するかが課題となります。

たとえばスマートフォンの利用を前提とするサービスでも、ITリテラシーが高くないお客様にも快適に利用いただけるようにコンタクトセンターのサポート体制も整えるなどの配慮が重要です。

デジタルシフトを実現する上でのポイント

デジタルシフトを実現するためのポイントについて、ステップに沿って解説します。

現状の把握

一つ目のポイントは、現状(As-Is)の把握です。

現状の業務や企業活動において現状を把握し、どんな課題があるのか明確化することでデジタルシフトを通して実現したい姿を明確化しやすくなります。

たとえば、「電話によるお問い合わせが多く、従業員が電話対応で手一杯になっている」は現状の一例となります。

この場合、FAQサイトやチャットボットなどお客様が問い合わせできる他のコンタクトチャネルがなかったり、WEBサイトがわかりにくかったりという課題が考えられます。

※TMJでは、現状の業務把握に役立てられる業務量調査・分析パッケージを提供しています!定量的な現状把握・業務改善の優先順位付けに最適です。詳しくは、<こちら>。

ゴールの明確化

二つ目のポイントは、デジタルシフトで実現したいゴール(To-Be)を明確化することです。

デジタルシフトでは従来の業務のあり方や体制から変わることが求められるため、従業員の協力体制が必要不可欠です。理想の姿を明確化した上で、関係者間へ共有し、理解を得ることでデジタルシフトも進めやすくなります。

たとえば先ほどの従業員が電話対応で手一杯の現状では、「従業員が電話対応に追われない/お客様が不明点をスピーディーに解決できる環境を作る」などが理想の姿の一例となります。

また、ゴールを明確化することで後のツール選択も進めやすくなります。

最適なツール選び

三つ目のポイントは、デジタルシフトを実現するための最適なツール選びです。

現状(As-Is)とゴール(To-Be)のギャップを把握した上で、理想の状態を実現する解決策であるツール選びはデジタルシフトにおける重要なポイントのひとつです。

たとえば先ほどの電話対応業務の負荷軽減とお客様のスピーディーな問題解決の両立というゴールに対して、「自己解決を促す」ことをポイントとし、チャットボットの導入を進めるのは解決策のひとつです。

ツール選びの際は費用対効果だけでなく、必要機能や操作性の確認など現場での使いやすさも考慮することでスムーズなデジタルシフトにつなげやすくなります。

業務フローの構築・運用

四つ目のポイントは、業務フローの構築・運用です。

業務フローを具体的に構築し、運用・改善を重ねていくことは効果的なデジタルシフトへの近道です。

たとえばチャットボットを導入する場合、チャットボットを導入しただけではデジタルシフトといえません。チャットボットの活用に向けて必要な業務を洗い出し、業務フローとして確立させ運用できる体制を作ることが重要です。場当たり的な対応ではなく、定期的なメンテナンスも考慮した体制作りがポイントとなります。

ツール選びや業務フローの構築を進める上で、ITリテラシーが高く専門性をもった人材だけでなく、業務フローを構築できる人材も必要です。社内の人材でデジタルシフトを進めることが難しい場合、BPOの選択肢があります。

BPOとは「ビジネス・プロセス・アウトソーシング」の略称で、業務の実施だけでなく業務プロセスの構築や設計も担う外部委託の形です。

<関連記事>BPOとは?アウトソーシングとの違いやメリット・導入時のポイントを解説

BPOを活用することで、BPO企業の専門性を活かしながら自社の業務負荷を抑え、スムーズなデジタルシフトが可能となるかもしれません。

デジタルシフトの事例(業界軸)

最後に、具体的なデジタルシフトの事例を業界・業務・サービスの3軸でご紹介します。

モビリティ業界×ICT(MaaS)

デジタルシフトやDXが進められている代表的な業界のひとつがモビリティ業界です。

モビリティ業界におけるデジタル革命は「MaaS(マース)」と呼ばれます。鉄道・バス・カーシェアといった複数の交通機関のサービスをICT(情報通信技術)を活用し、ひとつのサービスとして結び付けます。デジタルを活用した人々の移動を大きく変える概念として注目されています。

住宅設備業界×バーチャルショールーム・オンライン商談

コロナ禍でリフォーム需要が拡大している住宅設備業界もデジタルシフトが進む業界のひとつです。

矢野経済研究所が行った住宅リフォーム市場に関する調査によると、2020年4月に発出された緊急事態宣言の影響でリフォーム需要は一時的に落ち込んだものの、その後は在宅時間が増えたことでリフォーム需要が回復し、2020年は前年と横ばいの6.5兆円と推計され、2021年には前年比3.3%増の6.7兆円と予測されています。

対面での営業活動に代わって、バーチャルショールームやオンライン商談などのデジタルシフトが今後さらに浸透することが期待されています。

デジタルシフトの事例(業務軸)

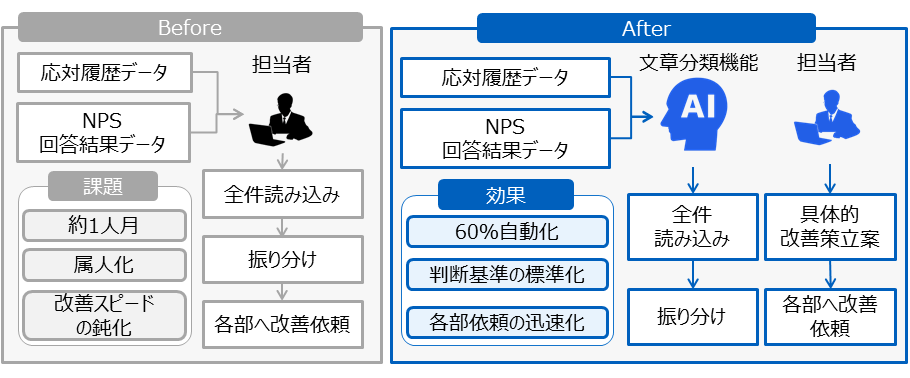

AIを活用したデータ分析

デジタルシフトできる業務の一例として、データ分析があります。

TMJが支援したゲーム機器開発会社のNPS改善の取り組みの一部で、AIをテキスト分類に活用し、データ分類にかかっていた工数の60%自動化に成功しました。

データ分類業務にAIを活用することで、従業員は改善策の立案に集中でき、NPSの改善に向けて各部へのより迅速に依頼できる環境を作ることができました。

事例の詳細はこちら>NPSに基づいた顧客接点の最適化により顧客満足度向上を実現

※NPS:「Net Promoter Score(ネットプロモータースコア)」の略称。企業・商品・サービスへのお客様の愛着度を示す「顧客ロイヤリティ」を測る指標のひとつ。

デジタルシフトの事例(サービス軸)

自己解決を促す「Web FAQ」

WebのFAQサイトは、お客様の自己解決を促しサポート業務のデジタルシフトを実現するサービスのひとつです。

TMJが支援するカーシェアサービスのカスタマサポート業務において、FAQ整備に取り組んでいます。お客様からのお問い合わせが電話だけに集中しないように、FAQサイトを設け、さらにWeb FAQ検索システムを導入し利便性を高めることで、月間2万~3万だった閲覧数が現在では月間十数万件に伸びています。

事例の詳細はこちら>WebFAQ検索システムでお客様の自己解決をサポート。

ナレッジ集約を満足度につなげ「dカーシェア」の利用を促進

お客様サポートにスマホ映像を活用する「みえサポ」

デジタルシフトを実現するサービスの一例として、TMJが提供する映像サポート「みえサポ」をご紹介します。

みえサポは、スマートフォンの映像と通話を組み合わせたサポートサービスです。お客様の状況をスマートフォンで共有できることで、1コールあたりの平均通話時間(ATT)を短縮し、遠隔からの課題解決の実現に貢献します。非対面・非接触が推奨される今だからこそ、新しいサポートスタイルとして活用が期待されています。

TMJでは、企業のデジタルシフトをサポートする幅広いサービスを提供しています。デジタルシフトをご検討の際は、ぜひご相談ください!お問い合わせは、<こちら>。

キーワード

関連するサービス |

|---|